ASPECTS

memorial, anti-discrimination, migration, critical-practice, remembrence, antiracist, economy, right-violence

TEAM

Lena Würsching

YEAR

2024/2025

ABTRACT

Betroffenenzentrierte Gestaltung als Gegenentwurf zur Ökonomisierung von Gedenken: Methoden und Tools am Beispiel des antirassistischen Lern- und Erinnerungsortes Keupstraße in Köln

Theoretische Vertiefung Masterprojekt – Lena Würsching

KONTEXT

Seit Oktober 2022 habe ich zusammen mit Marie Teigler sowie in Teilen mit Volker Buchwald und Lara Liske in dem Projekt antirassistischer Lern- und Erinnerungsort Keupstraße Köln als Projekt der Studiengruppe Informationsdesign gearbeitet. In meiner Theoriearbeit reflektiere ich die Kooperation mit dem Künstler Ulf Aminde und der Initiative Herkesin Meydanı – Platz für Alle. Sie setzen sich seit Langem für ein Mahnmal ein, das an die Bombenanschläge von 2001 in der Probsteigasse und 2004 in der Keupstraße in Köln erinnert. Diese Anschläge waren Teil der Mord- und Anschlagsserie der rechtsterroristischen Organisation Nationalsozialistischer Untergrund (NSU), die zwischen 2000 und 2007 zahlreiche Menschen verletzte und mindestens zehn Menschen ermordete.

Im Rahmen unserer Zusammenarbeit erprobten wir 2022/23 Werkzeuge und Methoden, um das lokal situierte Wissen der Betroffenen zu archivieren – das eine mit in den Erinnerungsort einfließen soll. Ein zentraler Aspekt in unserem Projekt war dabei auch die ständige Reflexion unserer eigenen Rolle.

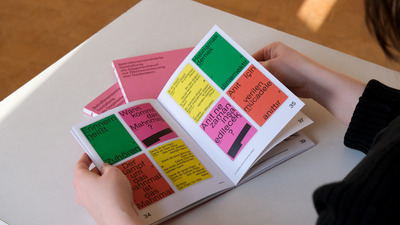

2023/24 entwickelten wir ein Konzept für die visuelle Sprache des Erinnerungsortes und eine Struktur für die Website des Projekts. Die Forderung "Erinnern heißt Zuhören, Verändern, Kämpfen, Positionieren, Versammeln" bildet das Zentrum der Website und dient als Navigationsstruktur durch die Räume der Erinnerung.

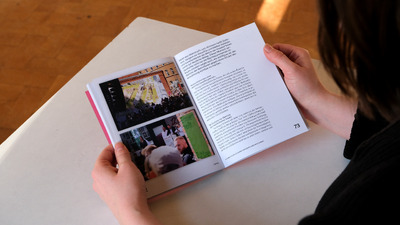

Am 9. Juni 2024 stellten wir unseren Website-Entwurf und das Konzept im Rahmen des Gedenkfestes Birlikte zum 20. Jahrestag im Friseursalon Özcan auf der Keupstraße vor. Ergänzend dazu entwarfen wir eine Plakatserie zur Unterstützung der Forderungen der Betroffenen nach einem Mahnmal.

AUFBAU

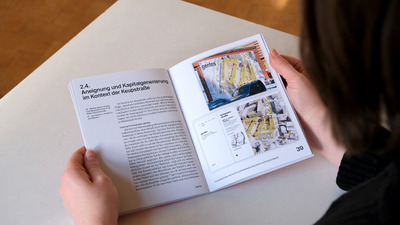

Die Arbeit untersucht, wie eine betroffenenzentrierte Gestaltung der Ökonomisierung des Gedenkens entgegenwirken kann, wobei Ökonomisierung als Aneignung eines Projekts zum eigenen Profit verstanden wird. Zudem präsentiere ich Methoden und Werkzeuge, die Designer_innen helfen können, einer kapitalorientierten Profilierung vorzubeugen. Die Arbeit gliedert sich in zwei Hauptteile. Zunächst analysiere ich, wo eine Aneignung des Projekts stattfand, gestützt auf Pierre Bourdieus Kapitaltheorie. Dabei beleuchte ich die Rolle verschiedener Akteur_innen – darunter Politiker_innen, die Stadt Köln und die Investor_innengruppe, der das für das Mahnmal vorgesehene Grundstück gehört. Auch unsere eigene Rolle als Gestalter_innen betrachte ich. Obwohl wir keine finanzielle Vergütung erhielten, könnten Anerkennung, Wissen und Netzwerke als Formen kulturellen, symbolischen und sozialen Kapitals gewertet werden. Ein entscheidender Unterschied besteht darin, dass wir unsere Arbeit konsequent an den Bedarfen der Betroffenen ausgerichtet haben. Daher argumentiere ich, dass hier nicht von einer problematischen Kapitalgenerierung gesprochen werden sollte. Dennoch bleibt eine kritische Reflexion essenziell.

Im zweiten Teil stelle ich verschiedene Herangehensweisen vor, die sich im Keupstraßen-Projekt als hilfreich erwiesen haben oder hätten genutzt werden können. Jedes Kapitel beginnt mit einer anekdotischen Schilderung eines Schüsselmoments, der die Herausforderungen illustriert. Darauf aufbauend präsentiere ich Methoden und Tools, die eine betroffenenzentrierte Gestaltung unterstützen können.

Im Fazit reflektiere ich, dass die Aneignung durch Akteur_innen wie die Investor_innengruppe kritisch zu bewerten ist. Zwar trugen auch wir als Gestalter_innen zur Ökonomisierung bei, doch in diesem Fall überwiegt der Nutzen für die Betroffenen. Die Arbeit in solch komplexen Projekten bewegt sich stets auf einem schmalen Grat zwischen Prekarität und Prestige. Dennoch sollten wir uns dieser Herausforderung stellen, statt schwierige Themen zu meiden. Die vorgestellten Methoden und Tools sind der Beginn einer Sammlung, die kontinuierlich weiterentwickelt und an verschiedene Projekte angepasst werden muss. Es gilt, sich der Problematik des »design of good intentions« bewusst zu sein – gleichzeitig sollten wir uns diesen schwierigen Fragestellungen aktiv widmen.

Entstanden ist eine wissenschaftliche Arbeit im Umfang von 80 Seiten mit Bildmaterial.

FILES